予定(HMA-9500Ⅱ修理レポ)を変更し、電源やアンプ部分のない、パッシブ型のプリアンプを制作することにしました。ボリューム付きのセレクターとも言います。パッシブとは受け身のことで、能動的な増幅回路を持たない、要するにアンプ部分がない受動回路を意味します。

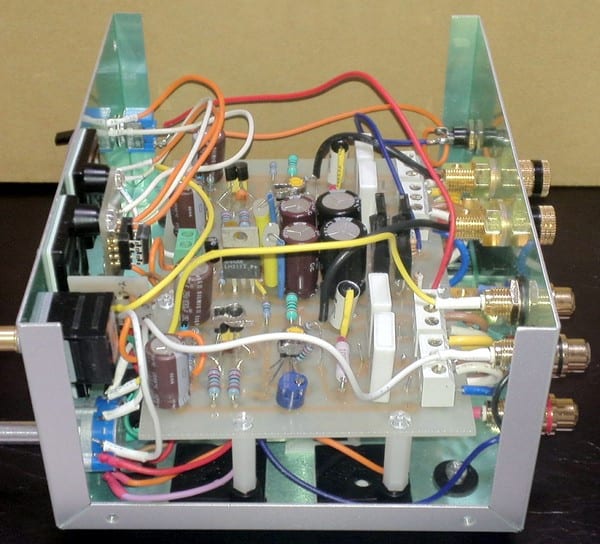

モデルとなったのは、昨年の豊橋試聴会で読者が作ってきた、入力3系統を切り替えできるオールFETアンプです↓。

![]()

読者が試行錯誤しながら作ったセレクター付きアンプ

このアンプは、僕が設計していながら自分では制作パスしていたもので、見た目の通りに複雑です。しかも、僕が使ったことのないセレクターを搭載しているので、配線も大変だったと思います。アンプ全体としては、大型のLED照明を搭載し、薄型のミニアンプには見られない貫禄もあります (;・∀・)

今回は、このアンプから増幅部分を取り去り、単純なボリューム付きのセレクターとして作っています。ケースはリード PS-3。パネルがアルミなので、ボリュームや端子の穴あけにコツが必要です。アルミはバリが出るからです。

![]()

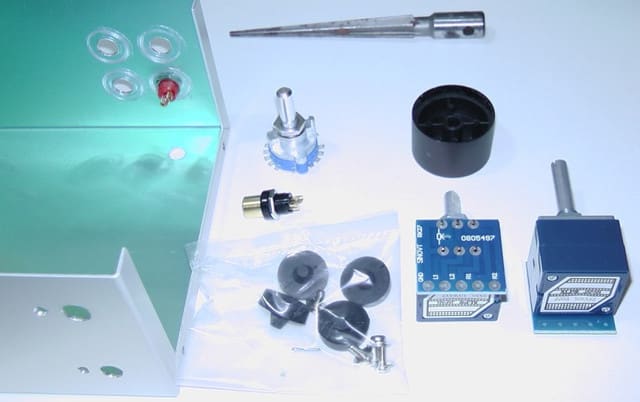

パーツ一覧 右2個はアルプスのミニデテント(シャフトの短いのはツマミ付きだった)

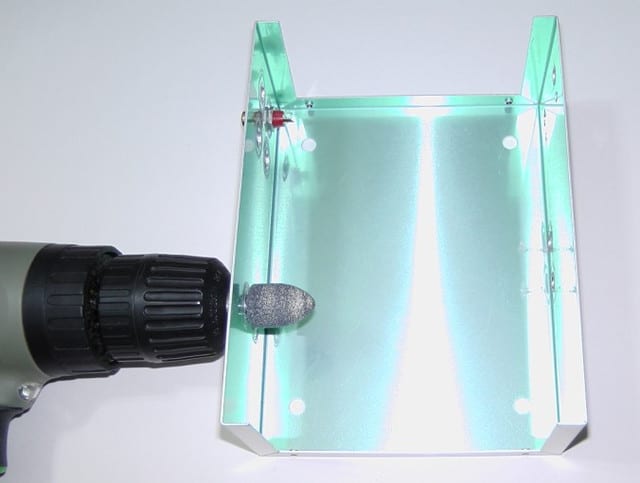

ドリルで穴あけすると、周辺がササクレて処理に困ります。市販にもバリ取り用の電動工具ブラシはあるのですが、全て表からの作業しか考慮されていません。だから、リーマーという穴を広げる工具でバリ取りするのですが、このような小さいケースでは力を入れて回すことは無理です。そこで閃いたのが、バリ取りのブラシを逆さまに(ブラシの尻部分で)使うこと。天才というのは常に逆転の発想ができるのです。しかし、必要な紡錘型の先端部分は皆無です。なぜか、全てのブラシは不必要に真っ平な尻をしています。

![]()

このようにしてパネル裏のバリを取る (^_^;)

仕方ないので、ケースに傷が付くことは受け入れて、作業スピード優先を選択。パネル裏のバリは見事に取れましたが、やはり円形の傷が付きました。紡錘型のブラシなら傷が付くことはありません (;´Д`)

![]()

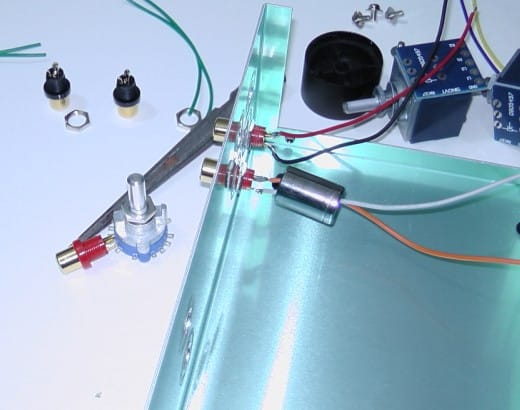

穴あけの後は、入力端子の取り付けと配線ですが、作業の順番を間違えると面倒なことになります。まず、上下に並んだ端子は下の方だけ取り付けて配線。実際には、端子にケーブルを取り付けてからパネルに端子を取り付けます。内側から六角ソケットで締めます。

![]()

![]()

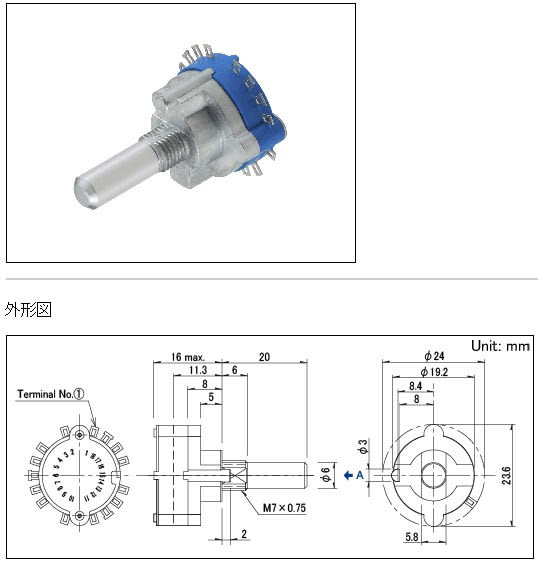

次に、セレクターの予備配線。ボリュームへのケーブルを取り付けておきます。ここでも困ったことに、セレクターのメーカーにも配線図がありません。アプリケーション無しで、使うほうが勝手に考えるしかないのです。また、ネットで探してもダメ。なぜなら、この3回路4接点のセレクター SRRN142100 の使用例はボジションが逆で、ボリュームと同じように回すと、入力4→3→2→1となるのです。右から左に1,2,3,4となるのは不自然。市販アンプの入力端子も、左から右へ1,2となっているのが自然。

![]()

SRRN142100の説明図

![]()

ということで、テスターで調べながら、LチャンネルとRチャンネルの系統を確認。図↓のように、L4系統、R4系統、そしてアースとなっています。入力側のアースはLRをまとめて一本にすれば数が合います。問題はどこで1本にするか?端子が熱に強いのなら、入力端子のLRアースを連結すればよいのですが、今回使ったのは熱で溶けるタイプ。スペースには困らないので、底板にでもラグ端子を配置すれば解決します。

![]()

鳥居形の端子がコモンで、それぞれ、Lチャンネルアウト、Rチャンネルアウト、Gアースアウトになる

セレクターの取り付け角度でLRは逆のほうが良いこともあるので任意に

次回は、セレクターからボリュームへの配線も含めて完成レポと行きたいのですが、説明用の写真を撮りながらなので時間がかかります。なお、ボリュームは門田(もんた)無線で、アルプス電気 27mm角ミニデテントボリューム 2連RK27112Bを別売り基板で使う予定。ちゃんとケースに収まりますが、前にプラスチックのツマミ付きで売っていたシャフトの短いタイプは売っていないようです。シャフトの短いタイプは、少し高いですが東京光音の2CP601 A50Kが良いと思います。こちらはミニアンプと同じく基板は自作のもの。

モデルとなったのは、昨年の豊橋試聴会で読者が作ってきた、入力3系統を切り替えできるオールFETアンプです↓。

読者が試行錯誤しながら作ったセレクター付きアンプ

このアンプは、僕が設計していながら自分では制作パスしていたもので、見た目の通りに複雑です。しかも、僕が使ったことのないセレクターを搭載しているので、配線も大変だったと思います。アンプ全体としては、大型のLED照明を搭載し、薄型のミニアンプには見られない貫禄もあります (;・∀・)

今回は、このアンプから増幅部分を取り去り、単純なボリューム付きのセレクターとして作っています。ケースはリード PS-3。パネルがアルミなので、ボリュームや端子の穴あけにコツが必要です。アルミはバリが出るからです。

パーツ一覧 右2個はアルプスのミニデテント(シャフトの短いのはツマミ付きだった)

ドリルで穴あけすると、周辺がササクレて処理に困ります。市販にもバリ取り用の電動工具ブラシはあるのですが、全て表からの作業しか考慮されていません。だから、リーマーという穴を広げる工具でバリ取りするのですが、このような小さいケースでは力を入れて回すことは無理です。そこで閃いたのが、バリ取りのブラシを逆さまに(ブラシの尻部分で)使うこと。天才というのは常に逆転の発想ができるのです。しかし、必要な紡錘型の先端部分は皆無です。なぜか、全てのブラシは不必要に真っ平な尻をしています。

このようにしてパネル裏のバリを取る (^_^;)

仕方ないので、ケースに傷が付くことは受け入れて、作業スピード優先を選択。パネル裏のバリは見事に取れましたが、やはり円形の傷が付きました。紡錘型のブラシなら傷が付くことはありません (;´Д`)

穴あけの後は、入力端子の取り付けと配線ですが、作業の順番を間違えると面倒なことになります。まず、上下に並んだ端子は下の方だけ取り付けて配線。実際には、端子にケーブルを取り付けてからパネルに端子を取り付けます。内側から六角ソケットで締めます。

次に、セレクターの予備配線。ボリュームへのケーブルを取り付けておきます。ここでも困ったことに、セレクターのメーカーにも配線図がありません。アプリケーション無しで、使うほうが勝手に考えるしかないのです。また、ネットで探してもダメ。なぜなら、この3回路4接点のセレクター SRRN142100 の使用例はボジションが逆で、ボリュームと同じように回すと、入力4→3→2→1となるのです。右から左に1,2,3,4となるのは不自然。市販アンプの入力端子も、左から右へ1,2となっているのが自然。

SRRN142100の説明図

ということで、テスターで調べながら、LチャンネルとRチャンネルの系統を確認。図↓のように、L4系統、R4系統、そしてアースとなっています。入力側のアースはLRをまとめて一本にすれば数が合います。問題はどこで1本にするか?端子が熱に強いのなら、入力端子のLRアースを連結すればよいのですが、今回使ったのは熱で溶けるタイプ。スペースには困らないので、底板にでもラグ端子を配置すれば解決します。

鳥居形の端子がコモンで、それぞれ、Lチャンネルアウト、Rチャンネルアウト、Gアースアウトになる

セレクターの取り付け角度でLRは逆のほうが良いこともあるので任意に

次回は、セレクターからボリュームへの配線も含めて完成レポと行きたいのですが、説明用の写真を撮りながらなので時間がかかります。なお、ボリュームは門田(もんた)無線で、アルプス電気 27mm角ミニデテントボリューム 2連RK27112Bを別売り基板で使う予定。ちゃんとケースに収まりますが、前にプラスチックのツマミ付きで売っていたシャフトの短いタイプは売っていないようです。シャフトの短いタイプは、少し高いですが東京光音の2CP601 A50Kが良いと思います。こちらはミニアンプと同じく基板は自作のもの。