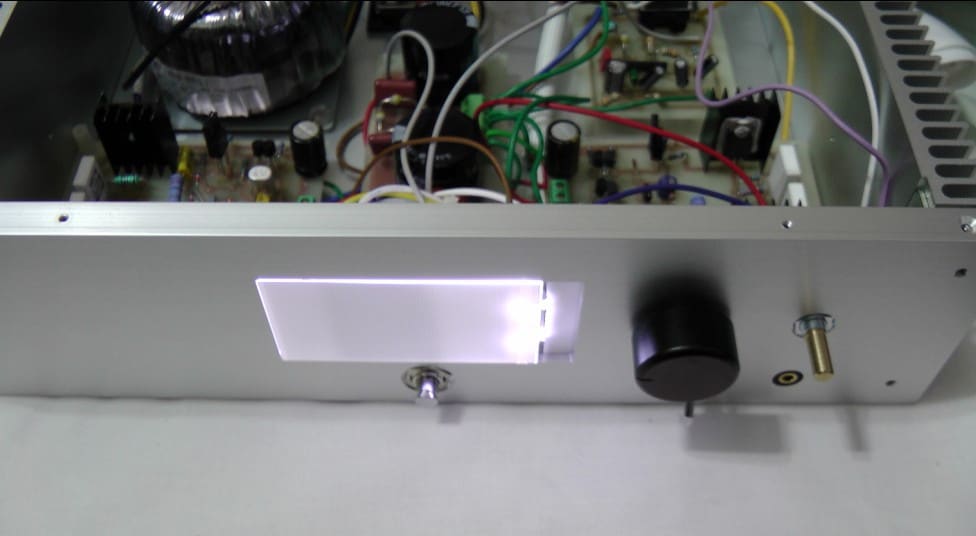

いよいよ最後の難関である大型LEDパネルの点灯です (・。・;

高さ42mmという大きなアクリルパネルに2個の白色LEDが合わさったもの。自作でも作れると思いますが、町田のサトー電気では人気が出なかったそうな。買い占めた(と言っても10個)ので白色はもうありません (^_^;)

![]()

足の長いほうがプラス側でアノード

これを直列接続ではなく並列接続で使う

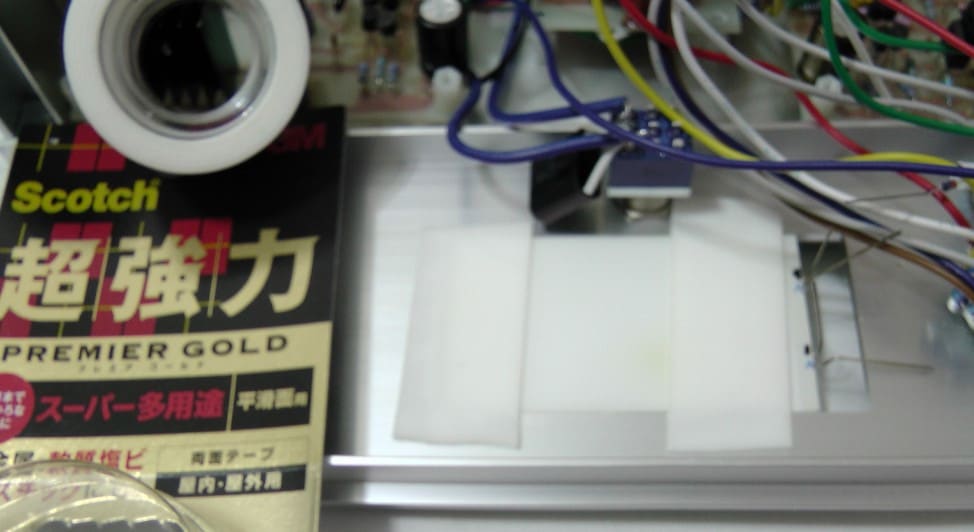

このパネルを使うのに問題点は2つ。固定方法と電源の確保です。固定方法は、このパネルとケースのフロントパネルが同じ3mm厚だから、裏からテープで固定。今回使ったのはスコッチの分厚い両面テープ。

![]()

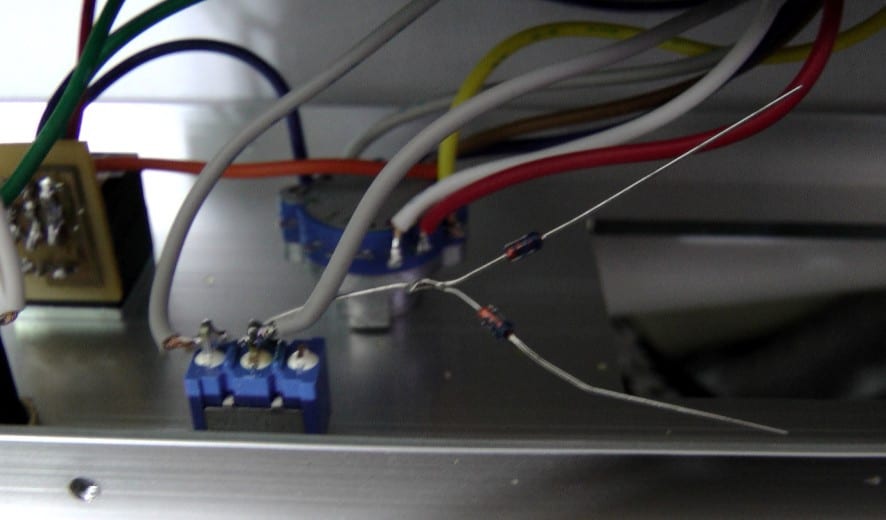

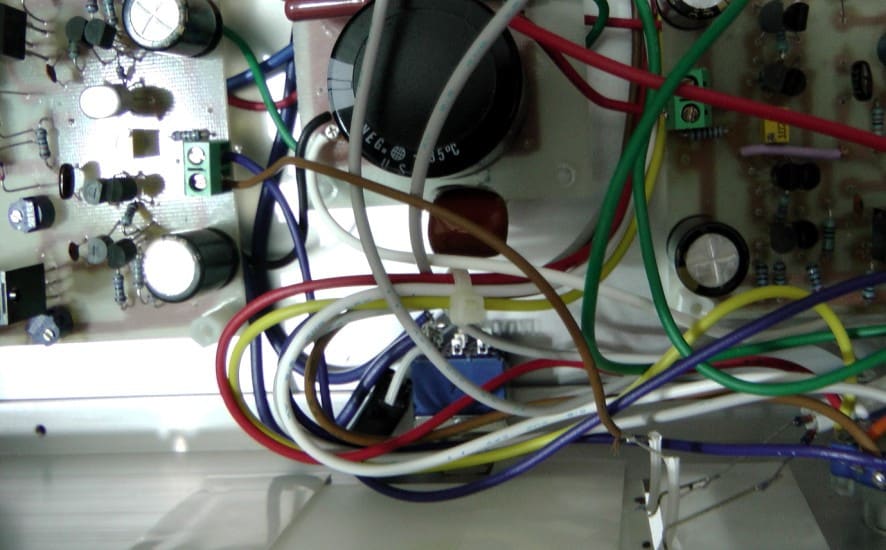

また、電源ですが、これはリレー基板の電力をオン・オフさせるスイッチを酷使することにしました。このスイッチは3端子のうち2端子しか使わないので、使っていない端子をニッパーでカット。電源基板から+35.4Vを引っ張ってきている真ん中の端子に、10mAの定電流ダイオードを繋ぎ、すぐ近くのLEDパネルに電力供給する仕組みを考えました。

10mA定電流ダイオードの足が2本は入らないので1本にまとめます。極性を表す印を間違えないように。スイッチの端子穴は長細いので、ケーブルとの間に足が楽々入ります。

![]()

プラス側の足を1本にまとめる

![]()

右隣の使わない端子は邪魔なので切り取っておく

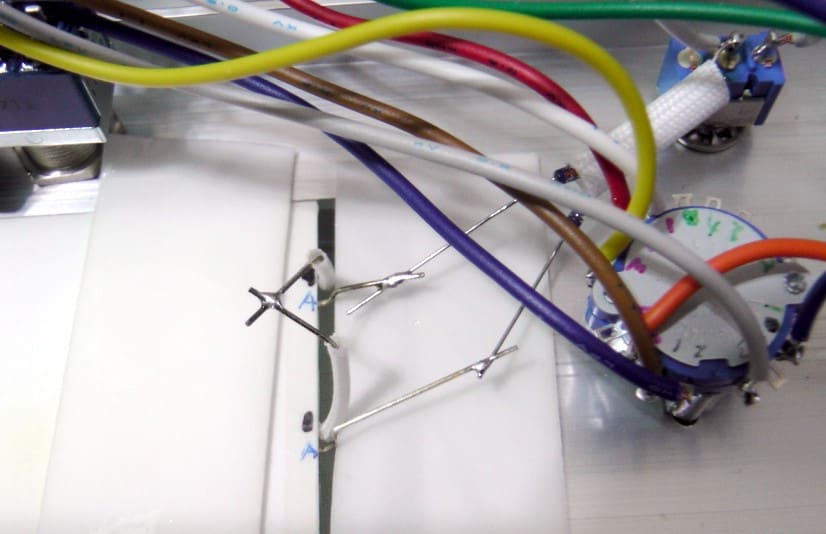

定電流ダイオードとLEDの接続方法はいろいろありますが、今回は双方の足が届いたので直結。読者が熱収縮チューブを送り返してこないので裸のまま。

![]()

LEDのマイナス側の足はアースに接続なので、まとめてからケーブルを付けて、Lチャンネル基板の使っていないターミナルのアースにつなぎます。アースは場所にかかわらずに同一なのでアースというのです。アースとアースの電位はゼロ。もしも電圧があったら、どこかで結線ミスが疑われる。

![]()

茶色がLEDマイナス側(カソード)からアースに接続するケーブル

こうして、仮組段階で点灯テスト。無事に点灯できました。あとは、足の部分の隙間を埋めるボロ隠しと、イルミネーションのデザインです。このパネルは裏への光の透過度で明るさが違ってくるので、両面テープを貼らなかったところは暗くなっています。

![]()

![]()

高さ42mmという大きなアクリルパネルに2個の白色LEDが合わさったもの。自作でも作れると思いますが、町田のサトー電気では人気が出なかったそうな。買い占めた(と言っても10個)ので白色はもうありません (^_^;)

足の長いほうがプラス側でアノード

これを直列接続ではなく並列接続で使う

このパネルを使うのに問題点は2つ。固定方法と電源の確保です。固定方法は、このパネルとケースのフロントパネルが同じ3mm厚だから、裏からテープで固定。今回使ったのはスコッチの分厚い両面テープ。

また、電源ですが、これはリレー基板の電力をオン・オフさせるスイッチを酷使することにしました。このスイッチは3端子のうち2端子しか使わないので、使っていない端子をニッパーでカット。電源基板から+35.4Vを引っ張ってきている真ん中の端子に、10mAの定電流ダイオードを繋ぎ、すぐ近くのLEDパネルに電力供給する仕組みを考えました。

10mA定電流ダイオードの足が2本は入らないので1本にまとめます。極性を表す印を間違えないように。スイッチの端子穴は長細いので、ケーブルとの間に足が楽々入ります。

プラス側の足を1本にまとめる

右隣の使わない端子は邪魔なので切り取っておく

定電流ダイオードとLEDの接続方法はいろいろありますが、今回は双方の足が届いたので直結。読者が熱収縮チューブを送り返してこないので裸のまま。

LEDのマイナス側の足はアースに接続なので、まとめてからケーブルを付けて、Lチャンネル基板の使っていないターミナルのアースにつなぎます。アースは場所にかかわらずに同一なのでアースというのです。アースとアースの電位はゼロ。もしも電圧があったら、どこかで結線ミスが疑われる。

茶色がLEDマイナス側(カソード)からアースに接続するケーブル

こうして、仮組段階で点灯テスト。無事に点灯できました。あとは、足の部分の隙間を埋めるボロ隠しと、イルミネーションのデザインです。このパネルは裏への光の透過度で明るさが違ってくるので、両面テープを貼らなかったところは暗くなっています。