試聴会のコンデンサー切り替えテストで、当てたらラムダコンデンサーをプレゼントすると公約しましたが、期待以上の満点回答者が出たので、試聴会に使ったトゥイーター ヤマハ JA-0506 のボックスごと使ってもらうことにしました。

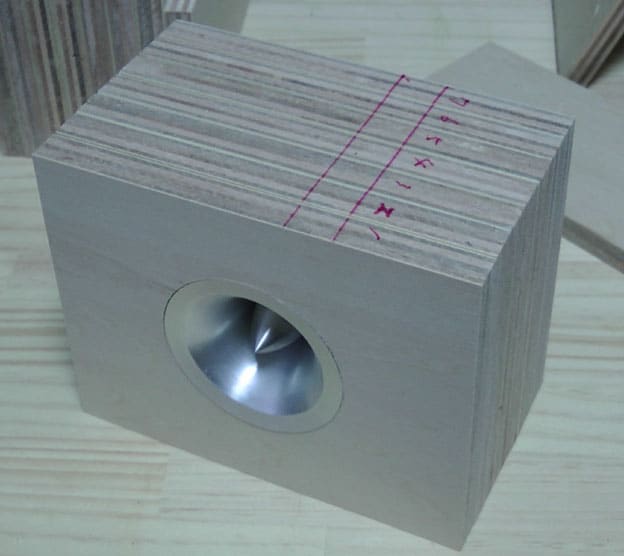

以前もJA-0506用に作ったことはあるのですが、あの時は簡易版で、今回は本格的な積層合板くり抜きです。刳り抜きついでに、Λコンデンサーの0.47μF(マイクロ・ファラッド)がスッポリと収まる穴も設えました。この穴にピッタリと収まるのは、ラムダの0.47と0.68だけです。

試聴会の時はHi-Λが容量1.0しかなかったので、他のコンデンサーも1.0に合わせました。これではハイ上がりなので、本当はレベルを下げるアッテネーターが必要なのですが、トライアングルがよく聞こえるようにハイ上がりのままで行いました。

コンデンサーはローカットフィルターとして6dB/octで作用しますが、2.2μFだと8KHzから下が減衰します→計算式サイト。しかし、トゥイーターの音圧レベルは高い周波数で低くなるので、コンデンサーを小さくした方が20KHzとかの超高域は伸びます→原理の分かりやすいサイト。0.47だと30KHzから減衰するので、109dBと超高能率の0506でも、楽音の倍音成分領域ではフルレンジと同じ90〜95dBまで音圧が下がり、フルレンジと自然につながるわけです。

ということで、制作のポイント。

0506はホーンに段差があるので、フロントの板2枚と、後の5枚はホーンに嵌め込みながら接着する。

![]()

板厚は12mm 幅148mm 高120mm

板取図は450×910mmで2個作れる

![]()

この場合、抜けなくなるおそれがあるので、紙やすりをボトルなどに巻きつけてヤスリがけしてから組み立てる。ホーンと接する部分はボンドがはみ出ないように薄く付ける。

![]()

穴の中心を揃えるので、左右や天地はズレが生じる

一番収まりが良い向きで揃え、完成したら底にコルクかゴムシートを貼る

後方2枚の板はコンデンサー用ソケットにヤスリがけしてから接着する。22mm径で発注したけど、実物は23mm近いので入らない。荒目の紙やすりを指に巻いても穴を広げられる。

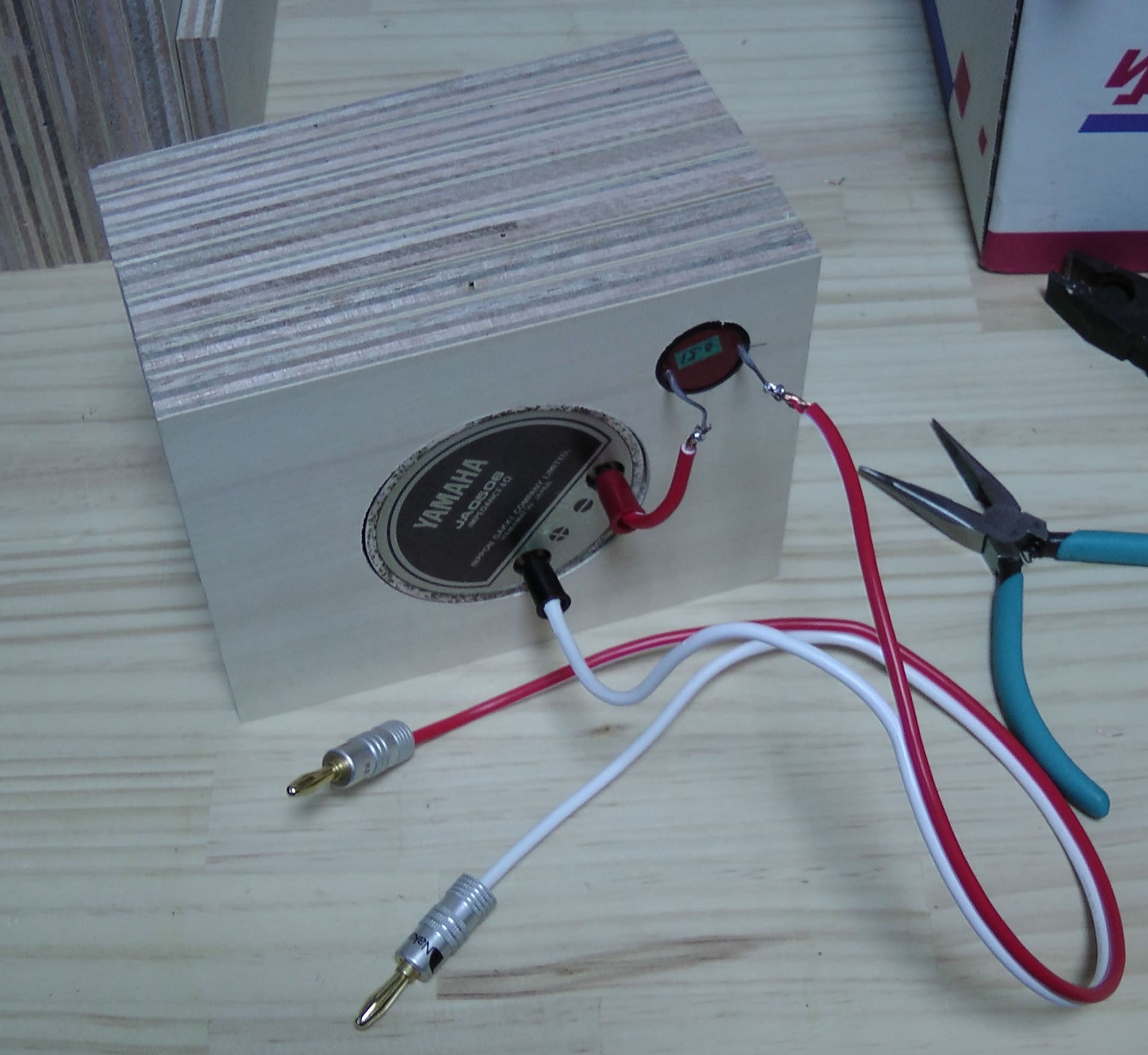

出来上がりは画像のようになるけど、ケーブルの重みでコンデンサーの足が千切れないように、本当はケーブルも空中で固定したほうが良い。電柱と電線の関係のように。

![]()

逆相接続なので0506のマイナス側にコンデンサーからのプラスのケーブルがつながる

Λコンデンサーの足は特に弱いので、画像のように根元で折れてしまうので、足を持ったり余計な力を加えるのは不可。一応、木工ボンドで根本は補強してあるけど、取り付けるときはくれぐれも注意。1.0や1.3μFの容量のものは少し大きく、サランラップの芯にピッタリと収まる。

![]()

足の折れたもの

ピッチ詰めを削ると使えそう

ミカエルとの接続は、画像のようにバナナプラグで端子に差しこむだけ。フルレンジとはプラスとマイナスの極性が逆の逆相接続と言って、プラスのケーブルが0506のマイナスに接続される。これは、コンデンサーを通過した音楽信号は、位相(波形)が90度進むため。

最後にフルレンジとの位置合わせ。チューナーの離調ノイズ(サーというホワイトノイズ)を再生しながら、ボックスごと前後させて、一番自然に高域が伸びる位置に決める。ただし、テクニクス(松下)考案のリニア・フェイズ方式のように、クロスオーバー周波数の波長の長さだけトゥイーターの位置を下げるという方式もある。

チューナーがない場合は、フリーソフトのWaveGeneでホワイトノイズを選択して再生しても同じ。ただし、パソコンの音量には注意。トゥイーターが焼き切れないように、大音量は不可。このソフトは、キーボードによるインプットで1Hzごとの周波数を再生できるので、スピーカーの低域限界を探るのにも便利。

なお、ミカエルは0506などのトゥイーターが搭載されて初めて完成形とも言えるので、できるだけ確保はするようにしているけど、どうしても数に限りがある古いものなので、余裕のある人はフォステクスのFT90とかでもオケ。当然、板の切り抜き寸法も違ってくる。でも、0506は型番の頭のJAが日本的で良いのかも。

エフライム工房 平御幸

以前もJA-0506用に作ったことはあるのですが、あの時は簡易版で、今回は本格的な積層合板くり抜きです。刳り抜きついでに、Λコンデンサーの0.47μF(マイクロ・ファラッド)がスッポリと収まる穴も設えました。この穴にピッタリと収まるのは、ラムダの0.47と0.68だけです。

試聴会の時はHi-Λが容量1.0しかなかったので、他のコンデンサーも1.0に合わせました。これではハイ上がりなので、本当はレベルを下げるアッテネーターが必要なのですが、トライアングルがよく聞こえるようにハイ上がりのままで行いました。

コンデンサーはローカットフィルターとして6dB/octで作用しますが、2.2μFだと8KHzから下が減衰します→計算式サイト。しかし、トゥイーターの音圧レベルは高い周波数で低くなるので、コンデンサーを小さくした方が20KHzとかの超高域は伸びます→原理の分かりやすいサイト。0.47だと30KHzから減衰するので、109dBと超高能率の0506でも、楽音の倍音成分領域ではフルレンジと同じ90〜95dBまで音圧が下がり、フルレンジと自然につながるわけです。

ということで、制作のポイント。

0506はホーンに段差があるので、フロントの板2枚と、後の5枚はホーンに嵌め込みながら接着する。

板厚は12mm 幅148mm 高120mm

板取図は450×910mmで2個作れる

この場合、抜けなくなるおそれがあるので、紙やすりをボトルなどに巻きつけてヤスリがけしてから組み立てる。ホーンと接する部分はボンドがはみ出ないように薄く付ける。

穴の中心を揃えるので、左右や天地はズレが生じる

一番収まりが良い向きで揃え、完成したら底にコルクかゴムシートを貼る

後方2枚の板はコンデンサー用ソケットにヤスリがけしてから接着する。22mm径で発注したけど、実物は23mm近いので入らない。荒目の紙やすりを指に巻いても穴を広げられる。

出来上がりは画像のようになるけど、ケーブルの重みでコンデンサーの足が千切れないように、本当はケーブルも空中で固定したほうが良い。電柱と電線の関係のように。

逆相接続なので0506のマイナス側にコンデンサーからのプラスのケーブルがつながる

Λコンデンサーの足は特に弱いので、画像のように根元で折れてしまうので、足を持ったり余計な力を加えるのは不可。一応、木工ボンドで根本は補強してあるけど、取り付けるときはくれぐれも注意。1.0や1.3μFの容量のものは少し大きく、サランラップの芯にピッタリと収まる。

足の折れたもの

ピッチ詰めを削ると使えそう

ミカエルとの接続は、画像のようにバナナプラグで端子に差しこむだけ。フルレンジとはプラスとマイナスの極性が逆の逆相接続と言って、プラスのケーブルが0506のマイナスに接続される。これは、コンデンサーを通過した音楽信号は、位相(波形)が90度進むため。

最後にフルレンジとの位置合わせ。チューナーの離調ノイズ(サーというホワイトノイズ)を再生しながら、ボックスごと前後させて、一番自然に高域が伸びる位置に決める。ただし、テクニクス(松下)考案のリニア・フェイズ方式のように、クロスオーバー周波数の波長の長さだけトゥイーターの位置を下げるという方式もある。

チューナーがない場合は、フリーソフトのWaveGeneでホワイトノイズを選択して再生しても同じ。ただし、パソコンの音量には注意。トゥイーターが焼き切れないように、大音量は不可。このソフトは、キーボードによるインプットで1Hzごとの周波数を再生できるので、スピーカーの低域限界を探るのにも便利。

なお、ミカエルは0506などのトゥイーターが搭載されて初めて完成形とも言えるので、できるだけ確保はするようにしているけど、どうしても数に限りがある古いものなので、余裕のある人はフォステクスのFT90とかでもオケ。当然、板の切り抜き寸法も違ってくる。でも、0506は型番の頭のJAが日本的で良いのかも。

エフライム工房 平御幸