クイズは案の定、下手な考えや、答えが上で出ているのに悪足掻きの書き込み。答えが長くなっている人は、長くなっている時点で間違っていると気付くべきです。カッバーラの答えは極めてシンプルで明快。この原則から外れることはまずありません。

それから、僕の古代史を読んでいないのに答えを模索するのもルール違反。必要なスキルがないのだから考えても無駄です。それにしても、米の書き順というヒントで分からないとは、本当に小学生からやり直したほうが良いのでは。

さて、バラを日本画の岩絵の具で描く工程も七分峠。基本的な技術解説を交えて公開します。画像は、上から

?コピーしたデッサンを青色チャコペーパーを敷いてトレース。トレースした線の上から墨で線入れ(骨描き)。その上から、胡粉と黄土を混ぜたもので全体を一塗り。

?白群青や朱や黄で薄い下塗りをしてから、バラの基本的な色と、葉の基本的な色を塗る。

?形が潰れないように慎重に塗り重ねている段階

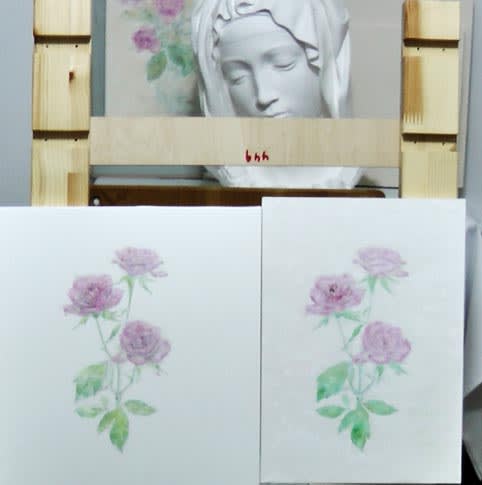

?バックの胡粉と黄土のファンデーションを細かい雲の形に塗り重ねて、バラの全体像が出来上がり。下絵と並べているところ。

?使用した岩絵の具の一部と皿。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

下に敷いているのはミスドでゲットしたポン・デ・ライオン バスタオル

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

以上ですが、使っている和紙は雲肌麻紙(ドーサ引き)というもので、近くで見ると雲のような斑があります。紙だけではいずれ焼けて黄色くなるので、胡粉と黄土を混ぜたファンデーションで雲肌を再現します。これは僕の独特の技術で、胡粉に墨を混ぜる具墨(ぐずみ)の応用です。貝から作られる胡粉は軽く黄土は重いので、混ぜても塗る段階で分離します。乾くと、この分離が雲肌のように見えるのです。

下絵と並べた画像はピンぼけで、後ろの石膏像に焦点が合ったようです。葉の色がまだ生で、バラも輝きと立体感が足りませんが、ここまで来れば完成がイメージできます。あとは細かい修正の連続です。

最後は使用した岩絵の具ですが、左下の白緑(びゃくろく)のように、乾燥するとニカワがパリパリと剥がれてくるので、こうなるともう使えません。白緑のように粒子の細かい顔料は、本当に使う分だけ絵皿に取るようにします。

中央段の右から二番目のピンクは、最も安価な合成顔料です。合成は品がないので、微量だけスパイス的に使います。その左横が胡粉と黄土を混ぜたもので、緑青を加えて葉の裏などにも使います。最下段の右から二番目が高価な天然辰砂(しんしゃ)で、要するに朱と同じ水銀化合物です。

今回はまだ使っていませんが、天然の珊瑚末を二種類、値段も見ずに二両目(30g)も買ってしまいました。人物を描く時に必要だからです。帰ってきて値段を見たら一袋6800円 orz。予算一杯のギリギリになったわけです。

今回は、鉛筆デッサンの段階で等倍コピーしてあるので、もしも同じ物を日本画で描きたいという人があれば提供します。また、完成したら写真ではなくスキャナーで取り込んでみたいと思います。いずれにしても、展覧会+試聴会には間に合いそうなので、サボリ心を起こさないようにしなくては。

エフライム工房 平御幸

それから、僕の古代史を読んでいないのに答えを模索するのもルール違反。必要なスキルがないのだから考えても無駄です。それにしても、米の書き順というヒントで分からないとは、本当に小学生からやり直したほうが良いのでは。

さて、バラを日本画の岩絵の具で描く工程も七分峠。基本的な技術解説を交えて公開します。画像は、上から

?コピーしたデッサンを青色チャコペーパーを敷いてトレース。トレースした線の上から墨で線入れ(骨描き)。その上から、胡粉と黄土を混ぜたもので全体を一塗り。

?白群青や朱や黄で薄い下塗りをしてから、バラの基本的な色と、葉の基本的な色を塗る。

?形が潰れないように慎重に塗り重ねている段階

?バックの胡粉と黄土のファンデーションを細かい雲の形に塗り重ねて、バラの全体像が出来上がり。下絵と並べているところ。

?使用した岩絵の具の一部と皿。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

下に敷いているのはミスドでゲットしたポン・デ・ライオン バスタオル

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

以上ですが、使っている和紙は雲肌麻紙(ドーサ引き)というもので、近くで見ると雲のような斑があります。紙だけではいずれ焼けて黄色くなるので、胡粉と黄土を混ぜたファンデーションで雲肌を再現します。これは僕の独特の技術で、胡粉に墨を混ぜる具墨(ぐずみ)の応用です。貝から作られる胡粉は軽く黄土は重いので、混ぜても塗る段階で分離します。乾くと、この分離が雲肌のように見えるのです。

下絵と並べた画像はピンぼけで、後ろの石膏像に焦点が合ったようです。葉の色がまだ生で、バラも輝きと立体感が足りませんが、ここまで来れば完成がイメージできます。あとは細かい修正の連続です。

最後は使用した岩絵の具ですが、左下の白緑(びゃくろく)のように、乾燥するとニカワがパリパリと剥がれてくるので、こうなるともう使えません。白緑のように粒子の細かい顔料は、本当に使う分だけ絵皿に取るようにします。

中央段の右から二番目のピンクは、最も安価な合成顔料です。合成は品がないので、微量だけスパイス的に使います。その左横が胡粉と黄土を混ぜたもので、緑青を加えて葉の裏などにも使います。最下段の右から二番目が高価な天然辰砂(しんしゃ)で、要するに朱と同じ水銀化合物です。

今回はまだ使っていませんが、天然の珊瑚末を二種類、値段も見ずに二両目(30g)も買ってしまいました。人物を描く時に必要だからです。帰ってきて値段を見たら一袋6800円 orz。予算一杯のギリギリになったわけです。

今回は、鉛筆デッサンの段階で等倍コピーしてあるので、もしも同じ物を日本画で描きたいという人があれば提供します。また、完成したら写真ではなくスキャナーで取り込んでみたいと思います。いずれにしても、展覧会+試聴会には間に合いそうなので、サボリ心を起こさないようにしなくては。

エフライム工房 平御幸